Google検索の「AIによる概要」は、検索結果の上部に自動生成された要約を表示する機能です。2024年5月から導入され、8月には日本でも利用可能になりました。この機能は、複数の情報をまとめて素早く提供するメリットがありますが、一方で正確性の問題や不要な表示を減らしたいと考える人もいます。

「AIの概要を消したい」と思っている場合、完全に無効化することはできませんが、検索設定や特定の操作で表示を減らす方法はあります。また、この機能は無料で利用できるため、設定を変更せずにそのまま活用するのも一つの選択肢です。しかし、メリットとデメリットを理解した上で、自分にとって最適な使い方を考えることが大切です。

この記事では、AIによる概要の消し方を詳しく解説し、どのように検索結果をカスタマイズできるのかを紹介します。

- AIによる概要とは何か、どのように機能するのかを理解できる

- AIによる概要の消し方や表示を減らす具体的な方法を知ることができる

- AIによる概要のメリットとデメリットを比較し、活用の仕方を考えられる

- AIによる概要がいつから導入されたのか、その背景や目的を把握できる

AIによる概要の仕組みと消し方

- AIによる概要とは何ですか?

- AIによる概要はいつから表示されている?

- AIの概要を消したい

- AIによる概要の出し方

AIによる概要とは何ですか?

AIによる概要とは、Google検索の上部に表示される、自動生成された要約のことです。検索クエリに関連する情報を、Googleの生成AIが複数のウェブサイトから抽出し、簡潔にまとめて提示します。

この機能の目的は、ユーザーが求める情報を素早く把握できるようにすることです。通常の検索結果では、複数のページを開いて調べる必要がありますが、AIによる概要を利用すれば、一目で必要な情報を確認できます。

例えば、「最新のiPhoneの特徴は?」と検索した場合、AIが公式サイトやニュース記事などから情報を集め、「最新のiPhoneはカメラ性能が向上し、バッテリー持続時間が伸びた」といった要約を表示します。

ただし、この機能には注意点もあります。AIが自動で生成するため、誤った情報が含まれる場合もあります。また、特定の視点に偏る可能性があり、完全に正しい内容とは限りません。そのため、重要な情報は複数のソースで確認することが大切です。

AIによる概要はいつから表示されている?

AIによる概要は、2024年5月14日にアメリカで正式にリリースされました。その後、8月には日本を含む6か国で提供が開始され、10月には100か国以上で利用できるようになりました。

もともとこの機能は「SGE(Search Generative Experience)」という名称で、試験運用されていました。しかし、正式導入に伴い「AI Overview(AIによる概要)」と改名され、より多くのユーザーに向けて提供されるようになりました。

導入の背景には、Googleの検索体験を向上させる目的があります。従来の検索では、個々のサイトを開いて情報を探す必要がありましたが、AIによる概要を活用することで、必要な情報を素早く取得できるようになりました。

一方で、情報の正確性や透明性に関する懸念も指摘されています。AIが生成する要約は必ずしも正確ではなく、古い情報や誤解を招く内容が含まれる可能性があるため、完全に信用するのではなく、補助的な情報として活用することが推奨されます。

AIの概要を消したい

Googleの「AIによる概要」が不要な場合、いくつかの方法で表示を減らすことができます。完全に無効にすることはできませんが、以下の方法を試せば、検索結果からAIの要約を表示しにくくできます。

1.検索クエリに「-ai」を追加する

検索する際に、キーワードの後ろに「-ai」をつけると、AIの概要が表示される可能性が低くなります。

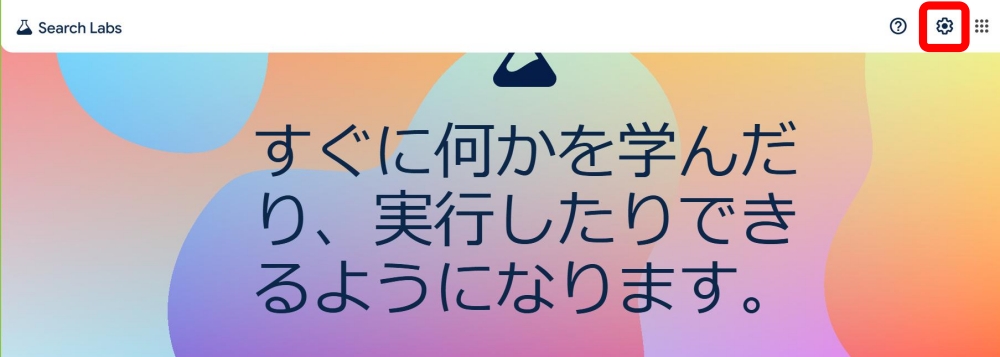

2.「Search Labs」の設定を変更する

Search Labsの設定を開き、「AIによる概要」をオフにすると表示頻度を下げることができます。

- Googleの検索ページを開いて、Search Labsのページへ

- 右上のフラスコアイコンをクリック

- 「AIによる概要」のトグルスイッチをオフにする

3.「ウェブ」フィルターを利用する

検索結果の上部にある「ウェブ」タブを選択すると、通常の検索結果のみが表示され、AIの要約が非表示になります。

4.アドレスバーのURLに「&udm=14」を追加する

検索結果ページのURLの最後に「&udm=14」を加えることで、「ウェブ」フィルターが適用され、AIの概要が表示されなくなります。

5.シークレットモードで検索する

Googleアカウントにログインしない状態で検索すると、AIの要約が出にくくなります。シークレットモードやプライベートブラウジングを使いましょう。

これらの方法を組み合わせると、AIの概要をできるだけ表示させないようにすることが可能です。

AIによる概要の出し方

Googleの「AIによる概要」を表示するには、特定の条件を満たす必要があります。すべての検索で自動的に表示されるわけではないため、適切な設定と検索方法を理解することが大切です。

Search Labsの設定を有効にする

GoogleのAIによる概要を利用するには、Search Labsの機能をオンにすることが推奨されます。ただし、必ずしも表示されるわけではありません。

手順

- Googleの検索ページを開いて、Search Labsのページへ

- 右上のフラスコアイコンをクリック(またはタップ)

- 「AIによる概要など」のスイッチをオンにする

これにより、AIが生成した概要が検索結果の上部に表示されやすくなります。

複雑な質問を入力する

AIの要約は、一般的な検索ではなく、複数の条件を含む質問に対して表示されやすいです。

事例

- 「東京でおすすめのカフェと、その評価を教えて」

- 「スマートフォンの最新機種の特徴と価格を比較」

こうした質問をすると、AIが関連する情報を集めて要約を表示します。

最新のGoogleアプリを利用する

スマートフォンの場合、Googleアプリが最新のバージョンになっているか確認しましょう。古いバージョンでは、AIによる概要が正しく表示されない場合があります。

英語の検索を試す

日本語よりも英語の検索の方が、AIの概要が表示されやすい場合があります。もし表示されない場合は、英語で検索してみるのも一つの方法です。

このように、正しい設定と検索方法を活用することで、AIによる概要を表示しやすくなります。ただし、すべての検索に対応しているわけではないため、必要に応じて情報の探し方を工夫しましょう。

AIによる概要の消し方|ポイントと注意点

- 無料で利用するには

- AIによる概要は嘘をつく?

- AIによる概要で面白い回答

- メリットとデメリット

- AIによる概要の仕組みと消し方(まとめ)

無料で利用するには

Googleの「AIによる概要」は、基本的に誰でも無料で利用できます。特別な登録や料金は必要なく、Google検索を使うだけで自動的に表示されます。

AIによる概要は無料で利用可能

Googleの検索機能の一部として提供されており、追加費用は発生しません。以下の条件を満たしていれば、誰でも無料で利用できます。

利用条件

- Googleアカウントにログインしている

- ChromeやGoogleアプリを使用している

- Search Labsの設定がオンになっている(必要な場合)

Google AI Studioとの違い

AI関連の機能には「Google AI Studio」というものもあります。これは開発者向けのツールで、一部の高性能なAIモデルを試せます。ただし、これはAIによる概要とは異なり、有料プランも存在します。

有料版のAIサービスとの比較

他のAIツール(例:ChatGPT Plus)では、高度なAI機能を利用するために月額料金が必要です。しかし、Googleの「AIによる概要」は完全に無料で、追加の支払いなしに利用できます。

このように、GoogleのAIによる概要は手軽に使える無料の機能ですが、すべての検索に対応しているわけではないため、うまく活用する工夫が必要です。

AIによる概要は嘘をつく?

Googleの「AIによる概要」は便利ですが、必ずしも正確とは限りません。時には、間違った情報を表示することもあります。

なぜ、間違うのか?

AIは複数のウェブページから情報を集めて要約します。しかし、その元となる情報が間違っていた場合、AIの概要も誤った内容になる可能性があります。

主な原因

- 古い情報を元にしている

- 信頼性の低いサイトの情報を使っている

- 文脈を誤って解釈している

AIのバイアスと偏り

AIは中立な立場で情報を提供するわけではありません。学習データの偏りによって、ある特定の意見に寄ってしまうこともあります。

AIの概要を信じる前にすべきこと

間違った情報に惑わされないために、以下の点を意識しましょう。

- 他の情報源と比較する(1つの結果だけを信じない)

- 公式サイトを確認する(企業や政府の発表を見る)

- 最新情報をチェックする(特にニュース系の情報)

AIの概要は便利な機能ですが、正確な情報かどうかを自分で確かめることが大切です。

AIによる概要で面白い回答

Googleの「AIによる概要」は、検索結果をより便利にする機能ですが、使い方によっては意外な面白さがあります。

予想外の回答が出ることがある

AIは複数のウェブページをもとに要約しますが、その組み合わせが予想外になる場合もあります。例えば、「カレーの歴史」を検索すると、インド、日本、イギリスの文化を交えたユニークなまとめが表示されることがあります。

言葉遊びやジョークが入ることも

まれにAIの概要には、少しユーモラスな表現が含まれる場合があります。例えば、「猫の運動不足を解消する方法」を検索すると、「猫にヨガマットを用意してみましょう」といった予想外の提案が出ることも。

異なる視点からの情報を得られる

AIは幅広いデータをもとにしているため、1つのテーマに対して異なる角度からの情報を提示します。例えば、「環境問題について」検索すると、科学的なデータだけでなく、個人ができる取り組みなどもあわせて表示されることがあります。

このように、「AIによる概要」は検索を便利にするだけでなく、思わぬ発見ができる機能としても楽しめます。

メリットとデメリット

「AIによる概要」は便利な機能ですが、良い面と悪い面の両方があります。ここでは、それぞれを詳しく解説します。

メリット

- 時間を節約できる

検索結果をすぐにまとめてくれるため、必要な情報を素早く得られます。 - 幅広い情報を一度に確認できる

異なるサイトの情報を要約するため、さまざまな視点を比較しやすくなります。 - 専門知識がなくても理解しやすい

難しい内容でも、分かりやすくまとめられていることが多いです。

デメリット

- 情報の正確性に不安がある

元となるサイトの情報が間違っていると、AIの概要も誤った内容になる可能性があります。 - 細かい情報が省略される

AIは短くまとめるため、細かい背景や文脈が抜け落ちることがあります。 - 検索の自由度が減る

すぐに概要を読んでしまうため、自分でじっくり調べる機会が減ることも。

AIによる概要はとても便利な機能ですが、すべてを信じるのではなく、自分で確認することも大切です。

AIによる概要の仕組みと消し方(まとめ)

記事のポイントをまとめます。

- AIによる概要はGoogle検索の上部に表示される自動生成の要約

- 2024年5月14日にアメリカで正式リリースされ、8月に日本でも提供開始

- Googleの生成AIが複数のウェブサイトから情報を集め、要約を作成

- 検索結果を素早く把握できるが、誤情報が含まれる可能性がある

- AIによる概要を完全に無効化する方法は現時点では存在しない

- 検索クエリに「-ai」を追加すると表示されにくくなる

- 「Search Labs」の設定をオフにすると概要の表示頻度が下がる

- 「ウェブ」タブを選択すると通常の検索結果のみが表示される

- 検索URLに「&udm=14」を追加するとAIの概要が非表示になる

- GoogleアカウントからログアウトするとAIの要約が出にくくなる

- シークレットモードで検索するとAIの概要が表示されにくい

- Googleアプリの最新バージョンを利用するとAI概要の動作が変わる可能性がある

- 英語の検索のほうがAIによる概要が表示されやすい

- AIの概要は必ずしも正確ではなく、古い情報や誤解を招く内容が含まれることがある

- AIの要約を信じる前に、他の情報源と比較・確認することが重要

.png)